3 avril 2013

Conversation avec Steve Giasson autour de son exposition 11 (Centre des arts actuels Skol, 7 septembre – 6 octobre 2012)

Par Stéphan Hyronde

L’exposition intitulée II [Eleven], conçue par l’artiste multidisciplinaire montréalais Steve Giasson, s’est tenue à l’automne dernier au Centre des arts actuel Skol, à Montréal, du 7 septembre au 6 octobre 2012. Les productions de cet artiste, comme celles de cette récente exposition, se situent au croisement de l’art conceptuel, de la littérature conceptuelle, de l’art plastique. Dans le cadre circonscrit du Centre Skol, Steve Giasson a pris pour matière et pour thème un ensemble de répercussions, documentaires ou fictionnelles, soit issues des attentats new-yorkais du 11 septembre 2001, soit en correspondance thématique avec un tel geste de destruction.

L’appropriation et la saisie de ces répercussions, notamment dans l’œuvre principale présentée, ne nous placent certes, au travers d’archives se rapportant à des archives de l’événement, qu’indirectement au contact de celui-ci. Mais c’est pour précisément tenter de faire irradier, jusque dans l’espace d’exposition, les dimensions proprement historiques, socio-médiatiques, géopolitiques, ou encore culturelles et civilisationnelles — même après les 11 années nous séparant de l’effondrement des Tours. Les moyens plastiques, tels qu’employés par l’artiste (texte, photographie, support papier, parfum, jeu), opèrent ici de manière relativement distanciée à l’égard du contenu thématique — la catastrophe, la mégalopole frappée en son front même — et sous une apparence formaliste, strictement conceptuelle, voire humoristique, semblant bien dénuée de pathos ou tout simplement d’empathie. Mais les formes exhument et témoignent, peut-être, des signes autant de l’horreur que du geste impuissant et désespéré de remémoration, noyés ensemble dans l’écartèlement formidable qui sépare le silence de l’indifférence et la logorrhée planétaire, médiatique ou intramondaine.

Sous ces aspects autant évidents que complexes, résident cependant des enjeux qu’il est tentant d’essayer de décrypter, à l’endroit de l’objet texte, comme le statut esthétique de son accumulation, de son illisibilité, ou comme encore l’expression d’un nouveau genre de signe, incarné ici par le nombre-pictogramme-idéogramme-corpus-titre de l’exposition : II.

Œuvres exposées [ descriptif complet .pdf ]

- II [Eleven]

- Buddha of Bamiyan I

- Buddha of Bamiyan II

- GHOSTSOFGHOSTSOF

- Love from New York

- Blank Card (Nothing to See Nothing to Hide)

- Skol

- Black Boxes

Entretien

S.H. : À quand fais-tu remonter le projet et la conception de cette exposition ? Est-ce là un projet que tu as muri un certain temps, ou l’opportunité t’a-t-elle été donnée, en relation avec le Lower Manhattan Project ?

S.G. : Non, en fait j’ai publié II [Eleven] sur le site Ubuweb, en 2010, à l’invitation de Kenneth Goldsmith, poète conceptuel et fondateur de ce site. C’était surtout une réflexion sur l’image, sur l’après-coup de l’événement du 11 septembre 2001. Ce qui m’intéressait, c’était, entre autres, ces multiples vidéos, cette quantité incroyable d’images qui ont suivi l’événement, dans les minutes mêmes, et qui, finalement, en sont venues à incarner le moment, à le remplacer. Mais cette publication sur Ubuweb est à relier à un autre travail antérieur, un premier livre intitulé Psychosis. Ce sont des commentaires qui entourent une vidéo, la vidéo de la fameuse scène de la douche, dans le film Psycho, de Hitchcock. Pareillement, quand j’ai pensé à II, j’ai cherché une image encore plus iconique, (disons, une image que tout le monde a en tête). Et celle de l’attaque des Tours jumelles s’est imposée tout de suite. De plus, la particularité de cet événement-là, évidemment, c’est d’être une attaque de l’image par l’image, dans le sens de ce que dit Marie-José Mondzain : en effet, ce qui s’est produit, c’est aussi une attaque contre une civilisation – la nôtre – qui est une civilisation de l’image — par ses symboles mêmes.

S.H. : Veux-tu dire que l’acte qualifié de terroriste — on se rappelle la critique et la déconstruction, opérées notamment par Derrida, sur nombre de concepts plaqués sur l’événement — était une attaque contre la représentation de soi de l’Occident, contre le mythe moderne de la métropolis new-yorkaise, comme tête, proue de l’Occident ? Y avait-il en soubassement, dans l’acte historique lui-même, une atteinte à quelque chose qui est de l’ordre du symbole, de l’icône, de la représentation ?

S.G. : Oui. Je pense aussi qu’il y avait derrière tout cela une attaque contre les symboles que représentait le World Trade Center comme centre névralgique de l’économie capitaliste. Puis ces deux tours, bon, Baudrillard a beaucoup écrit là-dessus... Le fait qu’elles soient deux tours jumelles, qu’elles s’imposent comme ça, pour cette raison-là même de leur gémellité... Une attaque menée de plus par une société qui est iconoclaste ! Ils l’ont pourtant fait par une image très forte. Et ça c’est très particulier. Je pense que l’acte terroriste a toujours cette double particularité : d’être à la fois symbolique et effectif, c’est-à-dire dans le moment présent. Il y a un caractère profondément performatif, propre à l’acte terroriste.

S.H.: On reviendra peut-être sur ce point, mais revenons, si tu veux bien, à la genèse de l’exposition.

S.G.: J’ai donc d’abord publié ce livre-là, II, dans le contexte d’Ubuweb, sous la forme d’un texte — au format pdf, parce que c’est un document qui fait quand même à peu près 2500 pages. Je m’étais approprié 14 000 pages de commentaires, sur YouTube, que j’ai disposées en un seul paragraphe, pour montrer un peu cette espèce de nivellement des opinions. Parce que c’est quand même un document assez fascinant. On y trouve autant des attaques personnelles, que des cris de haine, mais aussi des douleurs sincères, des gens qui ont perdu des membres de leur famille, qui sont encore endeuillés, mais il y a aussi des publicités — ce qui est quand même assez hallucinant ! Tu vois des gens qui en profitent pour aller vendre leurs tapis ! Alors tout ça se retrouve dans le même document. Et je crois que c’est un des effets du Web 2.0 : ce nivellement des opinions.

S.H.: C’est comme si, en fait, l’événement non seulement historique, mais aussi médiatique — mais qui n’est jamais seulement médiatique, ou le médiatique étant lui-même aussi historique à sa manière, sans doute, en tant que re-percussion des médias sur la société elle-même — faisait retomber en pluie des réactions par milliers, de toutes sortes, de la société, sous le coup d’un impact.

S.G.: Tout à fait. Puis je voulais justement que cela se voit à la taille du document. Ça ne pouvait pas être petit. Ça ne pouvait pas faire cinq pages, pour parler d’un événement comme celui-ci. Il fallait que ce soit quelque chose qui soit de l’ordre du monument.

S.H.: J’aimerais beaucoup, justement, creuser la question du statut de l’accumulatif, du quantitatif, au regard certes de sa source, de l’événement, qui lui, est unique et singulier, et qui répercute une accumulation et une quantité énorme, mais au regard aussi — parce que tu utilises quand même quelque chose qui est du texte — des commentaires postés, posés sur YouTube, apposés à des images. Donc la question, plus précise encore, que l’on pourrait éventuellement aussi approfondir, c’est celle du quantitatif et de l’accumulatif du texte. Et éventuellement la répercussion que cela a sur la chose qu’est le texte en général, et plus loin sur la figure graphique qu’il peut prendre, sous laquelle il peut apparaître, ou disparaître. Peut-être peux-tu repréciser pourquoi et quel sens il y avait, pour toi, à récolter une telle quantité, qui en fait, presque par définition, est démesurée...

S.G.: ... qui devient illisible quelque part.

S.H.: Le quantitatif, voire l’hyperquantitatif, impliquerait donc une illisibilité ?

S.G.: Oui, au bout du compte. Évidemment quelqu’un peut le lire au complet, peut « se taper » les trois milles pages du document, il n’y a pas de problème...

S.H.: ... On peut, oui, comme on dirait qu’on peut aller sur...

S.G.: ... qu’on peut aller sur Mars ! Mais surtout, je ne crois pas qu’il y ait beaucoup de gens qui possèdent toutes les langues qui se retrouvent dans le document, parce qu’il y a beaucoup de langues étrangères. Et ça, c’est un fait qui me fascine, parce que moi-même je ne peux pas le lire au complet.

S.H.: Tu fais référence au statut, ou au processus de babélisation ?

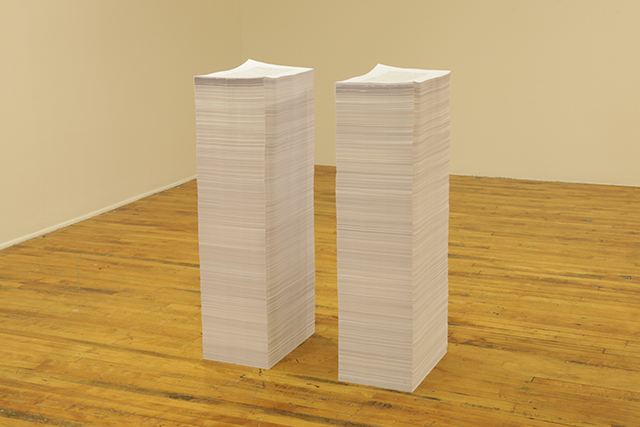

S.G.: Absolument, oui. Parce que c’est un événement, de toute façon, qui marque l’histoire du monde. Peut-être parce que justement les États-Unis sont encore un empire. Je dis encore, parce qu’il y a un tas de gens qui aiment bien annoncer la fin de l’Empire, mais à force de le donner pour mourant, c’est à croire qu’il ne fait que se relever plus fort encore. Mais je ne veux pas m’égarer… Tu parlais d’accumulation. Je tenais, par exemple, à ce que cette accumulation-là se voit. Et quand j’ai été invité pour faire une exposition solo à Skol, j’avais soumis un projet et ils sont revenus avec ça, parce qu’ils voulaient avoir cette année une programmation plus politique. Cela m’a semblé d’autant plus intéressant : comment donner forme concrète à cette œuvre-là qu’était II, initialement diffusée sur le pdf d’Ubuweb ? J’ai voulu en passer par une œuvre plus politique, c’est-à-dire par une référence à un artiste cubano-américain, Félix González-Torres. C’est pourquoi j’ai fait ces deux piles de papiers, qui chez lui sont assez différentes, (puisque les feuilles sont remplacées, et les piles ne montent pas aussi haut). Disons que cela change le rapport à cet objet-là. Mais c’est une manière en fin de compte de réinvestir une forme que, de toute façon, il avait empruntée lui aussi.

S.H.: Dans cette récolte d’un quantitatif démesuré, d’une parole collective, babélisée, est-ce qu’il y a la volonté que l’œuvre ait pour référent l’événement historique, ou plutôt sa répercussion ?

S.G.: Clairement sa répercussion. En fait, le référent de l’œuvre, c’est la vidéo – une vidéo qui a été vue des millions de fois sur YouTube – beaucoup plus que l’événement lui-même, qui, à mon avis, est insaisissable — ou du moins que je n’ai pas la prétention de saisir. Et comme artiste, je crois que je suis plus à même de parler de l’image ; en particulier d’une image comme celle-là, que l’on peut qualifier d’amateur. Car la vidéo elle-même est une vidéo amateur. Elle a été prise par des gens qui ont vu le premier attentat, ou qui en ont entendu parler et qui se sont dépêché, vivant non loin des tours, de filmer la suite. Et comme ils étaient eux-mêmes très haut, c’est une vidéo sur laquelle on voit très bien ce qui se passe.

S.H.: Quel positionnement as-tu eu, que ce soit dans II ou dans l’ensemble de l’exposition, à l’égard de cette image vidéo ? Est-ce que tu t’es demandé s’il fallait la montrer, ou ne pas la montrer ?

S.G.: Oui, bien sûr. Ce qui m’intéresse, justement, c’est le fait que ça devienne un exercice de mémoire jusqu’à un certain point. Car si on lit des bribes du texte, on se rend compte que les gens font référence à une vidéo. Et forcément, cela nous incite à aller chercher ces images en nous-mêmes. De toute façon, on les a trop vues. On n’a plus besoin de les voir.

S.H.: Est-ce qu’on les a trop vues, ou est-ce qu’on les a, même les voyant trop, les ayant trop vues, jamais assez vues ? Est-ce qu’il n’y a pas quelque chose qui demeure in-visible, impossible à voir, dans cette image hyper-montrée ?

S.G.: Oui, certainement. Mais c’est dans le but d’éveiller ça aussi. D’éveiller cette chose-là, invisible, par le biais de cette accumulation. Je te parlais d’illisibilité, mais ce qui est assez fascinant, c’est que le texte, l’ensemble des commentaires récoltés et accumulés, fonctionne un peu comme une sorte de microcosme, d’objet fractal : on peut en lire seulement un extrait, et on se rend compte que le reste du texte risque de ressembler à ce que l’on vient de lire localement, partiellement.

S.H.: Est-ce que finalement, quant au texte, quant à cette archive que tu as récoltée — et matérialisée sous la forme de ces deux piles d’archives — ce rapport local, dans le texte, et global, du texte, n’est pas analogue à ce qui peut caractériser en partie un processus de mondialisation, aujourd’hui, à savoir que le local ne se singularise plus de la même manière qu’auparavant, ne peut plus se totaliser ? Est-ce que pour toi il y a une vraie, par forcément intention, mais conscience que ce qui se joue dans les particules du texte — les particules que l’on connait, que sont les entités, les périodes, les paragraphes, les chapitres, etc. —, cette uniformisation du texte dans le texte réfractant, d’une certaine manière (tu parlais d’uniformisation aussi, tout à l’heure), une uniformisation historique et sociétale du monde dans le monde ?

S.G.: Tout à fait. Cela devient une sorte d’allégorie, si l’on veut. Je parle ici de ce processus d’archivation, qui m’intéresse vivement, et que je retrouve chez Derrida par exemple : cette idée de la part d’oubli qu’implique tout travail d’archiviste . Et au fond, si je me pose comme ça, comme poète conceptuel, comme écrivain conceptuel, c’est avec cette idée justement que — Sol Lewitt avait défini le travail de l’artiste comme étant celui d’un « commis aux écritures » — je me retrouve ainsi dans la peau d’un commis aux écritures en train de tout archiver, copier, coller, retranscrire. Mais ce faisant, forcément, j’ai fait une sélection. Et cette sélection-là ne va pas sans... je ne dirais pas sans commentaire, ou sans un regard, à tout le moins.

S.H.: Pourquoi emploies-tu ici le mot de « commentaire » pour (ne pas) désigner ce regard incarné par l’œuvre II [Eleven], ou même par l’ensemble de l’exposition ?

S.G.: J’ai écrit quelque part que justement nous sommes dans une société du commentaire. On est constamment invité à commenter ce qui nous entoure — ce qui est tout à fait troublant, parce que je crois que cela accentue cette impression de nivellement. Si bien que le texte, pour moi, fait partie d’un vaste commentaire qui pourrait entourer bien autre chose. On pourrait autant commenter le café qu’on est en train de boire, et puis on le prendrait en photo, et puis on le mettrait sur Facebook, et puis nos amis aimeraient ça, ou l’on n’aimerait pas ça, et puis « ..tu sais, il n’est pas vraiment bon, là, tu devrais aller à telle place...». Il y a quelque chose de cet ordre-là, qui je pense est une dépossession de la parole. On a l’impression qu’on est plus libre, qu’on peut parler d’avantage, et en fait je pense qu’on est dépossédé.

S.H.: N’est-ce pas une façon de voir proliférer du texte, de manière intégrale et quasi infinie ? Comme si un événement, ou un texte, qui serait central, se voyait tout le temps entouré, prolongé — jusqu’à rendre indifférent ce qui se joue au centre ou à l’origine — avec toujours du commentaire autour, plus loin, se répercutant sans cesse vers du commentaire de commentaire. Est-ce qu’en lisant les commentaires qu’il y avait sous cette vidéo de YouTube, tu as senti qu’il y avait, dans cette appréhension locale de ces fragments, des imbrications ou enchaînements comme ça, de commentaires de commentaires de commentaires de...?

S.G.: Oui. Parce que les gens se répondent, et parfois se répondent sur une longue période de temps. Ça veut dire qu’il y a des gens qui retournent sur la page. Mais il se déroulait aussi quelque chose dans le vif du moment. Moi, j’ai vu cette vidéo-là neuf ans après les événements du 11 septembre. Pourtant, même à ce moment précis, quelqu’un venait juste de commenter ces images, 55 secondes avant que je ne commence le projet. Et le commentaire de la personne était : « Je ne peux pas croire qu’on s’intéresse encore à ce qui s’est passé à ce moment-là ». C’est assez fascinant.

S.H. : Ce qui est paradoxal, parce que le fait qu’il dise cela montre qu’il s’y intéresse encore, même négativement.

S.G.: Oui. Pourquoi est-il venu voir cette vidéo sur Internet, si cela ne l’intéresse plus ? Bien sûr, on pourrait faire des liens — que j’ai d’ailleurs faits dans un autre texte, par rapport à cette économie de la parole sur YouTube, par rapport aux haters, par exemple, ces gens qui déversent des flots de haines hallucinants. YouTube a la particularité de laisser entre les mains de l’utilisateur, de la personne qui met la vidéo en ligne, le soin de censurer ou non les commentaires — ce qui n’arrive pas, par exemple, sur Wikipédia, ou d’autres plate-formes du même type. Sur YouTube, il revient donc aux gens de jouer le rôle de modérateur, et l’individu qui a posté la vidéo en question ne l’a pas fait, puisqu’il a laissé s’accumuler des dizaines de milliers de commentaires.

S.H.: Elle a laissé le flot se déverser.

S.G.: Absolument. En fait, la seule chose qui a été signalée — mais c’est probablement par d’autres utilisateurs — ce sont les publicités, qui par moments, elles, étaient censurées. Tandis que d’autres fois, elles demeuraient en place. Et il y a quelque chose, là, au fond, de typiquement américain. Mitterand, dans un texte, disait qu’il allait entrer dans l’éternité entre une publicité de spaghetti et la météo du lendemain. Il n’avait pas tort quand même. C’est une grande leçon de morale. Mais en même temps, c’est devenu complètement sauvage. C’est très impressionnant.

S.H. : Si tu veux bien, rapprochons-nous du titre II [Eleven], en tant que nombre, mais surtout comme signe. Ce « 11 » devient une sorte d’icône, où l’on voit que tu as volontairement choisi de rapprocher la figure graphique du nombre 11 du couple architectural des deux tours. Je ne peux personnellement me résoudre à y voir un simple jeu formel. C’est tout de même étonnant, cette coïncidence entre la forme architecturale, et le signe alphanumérique de la date — date à laquelle a été détruite cette forme (architecturale, graphique). C’est comme si l’événement détruisait la forme du signe, et par là le signe-même, désignant, ou qui désignera l’ancrage temporel de cette destruction, comme une destruction de l’architecture, donc du graphisme, donc du signe, donc de la date de cette (auto)destruction. Il y a là, quand même, logé au cœur même de l’événement empirique, un processus fictionnel et esthétique remarquable.

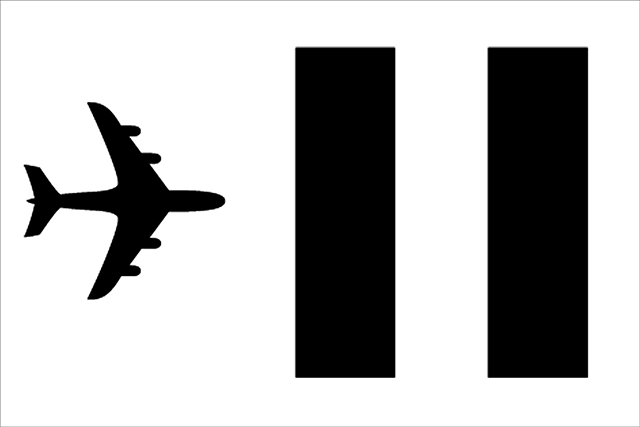

S.G.: En fait, tu sais, même ce signe/titre est une appropriation. J’ai trouvé cette icône dans le texte lui-même, cette sorte d’émoticône, vois-tu. Ce sont les gens, qui, plutôt que d’écrire 9/11 ou 11 septembre tout au long, mettent un avion et un II. C’est pour aller plus vite.

S.H.: Écriture quasi-hiéroglyphique... Le « 11 » devient plutôt une sorte de pictogramme, puis d’idéogramme, en fait.

S.G.: Oui. Je trouvais cela vraiment fascinant, de voir que le 11 septembre se trouve à avoir sa propre émoticône, si on veut, tout comme un bonhomme-sourire (Happy Face) est devenu le symbole de Wal-Mart. C’est un drôle de phénomène. Tu vas trouver par exemple ce symbole-là associé à l’Étoile de David, parce que les gens vont dire qu’en fait c’est un complot juif, ce genre de textes haineux.

S.H.: Encore une fois, on pourrait gloser sans fin sur la mise en rapport entre l’événement, la date, le signe désignant la date, la correspondance entre cette signature de la date et la figure de l’architecture, puis sur le terme même d’émoticône...

S.G.: ... Oui, une icône émotive...

S.H.: Que penser, si trouvait à s’écrire une émoticône pour désigner Auschwitz..?

S.G.: Ce serait assez aberrant mais... non... en même temps, non.

S.H.: Derrida nous avait sensibilisé au fait que le nom Auschwitz était devenu un terme métonymique, ou nous avait interpellé sur cet usage métonymique irréductible qui en était fait, désignant sous ce nom propre, géographique, toute la Shoah. Et là, nous avons cette espèce d’émoticône — dont il serait du reste intéressant d’interroger la valeur de nom propre en tant qu’imprononçable — qui vient désigner tout l’événement et même tout son contexte historique.

S.G.: D’ailleurs, c’est pour cela que j’ai tenu à ce qu’on voit ce signe-titre, lorsque l’on entrait dans l’exposition. Parce que normalement on aurait simplement inscrit « 11 ».

S.H.: Justement... En tant que signe — icône, pictogramme, idéogramme — comment lis-tu cette double barre ? Des suggestions me viennent, mais toi, hormis le nombre « 11 », y vois-tu d’autres significations ?

S.G.: Moi je le vois un peu comme un poème concret. C’est sûr que l’on peut y voir aussi le signe de pause, cette espèce de « pause dans le temps » qui s’est produite, un arrêt du temps. Et honnêtement, je trouve que c’est une émoticône infiniment cruelle. Je trouve ça terrible, dans le sens où... C’est l’histoire qui est cruelle, ce ne sont pas les gens... Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire... Comment dire...? C’est parce que c’est aussi dans le contexte... Dans mon livre, tu vois, les gens souhaitaient le vœu suivant, de manière graphique : « Happy II ». Donc : « Joyeux 11 septembre ». Un peu comme si on souhaitait Joyeux Noël...

S.H.: D’accord, mais c’était par devoir de mémoire, ou le contraire ?

S.G.: Ce peut être tout à fait le contraire.

S.H.: Penses-tu qu’il y avait une ambiguïté ?

S.G.: Oh oui ! Énorme, énorme. Cette émoticône est utilisée par des gens qui veulent simplement en parler, et d’autres, au contraire, par ironie, par cynisme. Tout ça se mélange. C’est pour cette raison que ce signe me paraissait terriblement approprié.

S.H.: Ce signe pause que tu évoquais tout à l'heure, il me paraît quand même très juste sans être cruel.

S.G.: Absolument. De fait, pour le petit carton d'invitation, je n’ai conservé que le « 11 ». On y voit beaucoup plus le signe pause.

Carton d’invitation réalisé par Steve Giasson pour l’exposition 11

au Centre des arts actuels Skol, du 7 septembre au 6 octobre 2012. 200 exemplaires.

S.H.: L'évocation de ce signe nous permet de rejoindre la forme que tu as choisie de l'installation. Pour toi, de quoi s'agit-il en fait, si l'on se rapproche de l'objet lui-même, posé dans l'espace d'exposition, dans la salle ? Est-ce plutôt une sculpture ? Du texte installé ? Est-ce simplement un ouvrage posé par terre, certes non-relié ?

Steve Giasson. 11 [Eleven].

Environ 30 000 feuilles de papier de 27.94 x 35.56 cm ch. -- sur lesquelles est imprimé le poème conceptuel 11 (2010. Publishing the Unpublishable #56, Ubu Editions/Ubu Web), compilant tous les commentaires sur YouTube entourant une vidéo de l’attentat perpétré le 11 septembre 2001 contre le World Trade Center -- disposées en deux piles égales à même le sol. Les visiteurs sont invités à emporter des feuilles avec eux. Celles-ci ne seront pas remplacées. 2012. Exposition « 11 », 7 septembre-6 octobre 2012, Centre des arts actuels Skol, Montréal.

S.G.: Ce sont 10 copies du texte. Ce sont 30 000 feuilles.

S.H.: Ce n'est donc pas un seul et même texte, du début jusqu'à la fin ?

S.G.: Non, ce sont dix copies.

S.H.: Pourquoi dix ? Est-ce pour arriver à une certaine hauteur, d’un point de vue sculptural ?

S.G.: Oui. C'est pour arriver à cette hauteur : c'est un choix formel. Je ne savais pas combien de gens allaient prendre de feuilles. Ils auraient pu en prendre plus. Je voulais aussi que ce texte ait une présence physique dans l'espace.

S.H.: Envisageais-tu, par exemple, de travailler sur le corps du texte pour ne mettre qu'un exemplaire.

S.G.: Je l'ai aussi expérimenté, mais on aurait perdu le sens des mots. Et cela m'aurait dérangé jusqu'à un certain point. Je voulais qu'on puisse partir avec des bribes de commentaires...

S.H.: Des bribes suffisamment lisibles, qui ne sacrifient pas la (re)connaissance du référent, et de l’événement ?

S.G.: Oui, parce que je voulais rendre le texte au spectateur. Je me disais que j'ai prélevé celui-ci dans l’espace « public » qu'est YouTube. Je voulais donc, en quelque sorte, le rendre aux gens. J'aime bien, tu vois, cette idée que les œuvres physiques sont là comme véhicules pour le concept. Le concept prime. Au fond, cette feuille-là que tu as devant toi, avec l'énumération de concepts vaut pour l'exposition : l'exposition se poursuit à travers elle, le corps de l'œuvre est là.

S.H.: Je t'avais demandé, à l'exposition, pourquoi tu avais choisi de placer les deux piles d'archives de manière parallèle, alors que les deux tours originelles, elles, sur le tissu urbain, sont décalées.

S.G.: Oui, absolument. C'est une très bonne question. Tu faisais partie des rares personnes qui le savaient, je pense, qui ont remarqué que les deux tours étaient décalées, qui ont assez étudié la chose pour s'en souvenir. Tu es la seule personne qui m'en a parlé. Mais c'était davantage de l'ordre du symbole, du monument, qu'autre chose. Il aurait fallu sinon que je les fasse plus carrées...

S.H.: Oui, tu ne souhaitais pas non plus un mimétisme trop réaliste.

S.G.: Exactement, je ne voulais pas arriver à une illustration. Et, jusqu'à un certain point, je doublais davantage l'émoticône, que les tours elles-mêmes.

S.H. : Justement, je pense qu’il y a sous ta remarque une relation entre texte et signe pictographique, en l’occurrence, extrêmement intéressante. Ce que je voudrais suggérer ici, c’est que la graphie synthétique de l’émoticône, ou du pictogramme, contient en quelque sorte tout le texte, tous ces textes rassemblés par toi. Comme si le noir du pictogramme était la synthèse graphique des signes discrets, des sous-textes discrets composant tous les textes réunis. Je trouve très intéressante cette idée d’une sorte de schématogramme — pour le nommer provisoirement ainsi, en lien quand même avec l’idée de calligramme — et qui, dans sa texture micrologique, selon l’échelle d’appréhension, s’avère être un texte gigantesque, sinon démesuré, susceptible même de proliférer encore de l’intérieur — mais où surtout il y a un lien étroit de signifiance, entre le schématogramme lui-même et le texte qu’il synthétise graphiquement…

S.G. : Beaucoup de gens, par ailleurs, m'ont dit que ça leur faisait penser aux feuilles de papier qu'ils ont vu s'envoler, lorsqu'il y a eu les attentats.

S.H.: Ces feuilles envolées, ce sont aussi un peu des archives perdues du travail du capital, dans ce quartier spécifique de New York, ces immeubles-là précisément. On ne peut pas dire que les papiers, qui sortaient des photocopieuses, de je ne sais quel étage, sont du simple papier à jeter, quand même.

S.G.: Non, non, du tout. Au contraire, il se brassait là des affaires énormes.

S.H.: On peut renvoyer au travail artistique qui a consisté à répertorier les restes d'archives autour de l'effondrement de ces deux tours.

S.G.: Effectivement, il y a ce poème de Michael Gottlieb, The Dust, dans lequel il énumère les restes du 11 septembre. C'est un poème très, très dur, parce que par exemple, il y dit combien on a trouvé de chaussures, de portes-clés, etc. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a là une bonne distinction à faire avec mon projet. Parce que lui, il est dans l'événement, je trouve. Il reste les deux pieds dans la poussière, littéralement.

S.H.: Oui, tu es dans un écho de l'événement historique, alors que lui, il est dans une trace pour ainsi dire directe.

S.G.: Et puis je crois que lui est américain, il vit à New York. Il parle de choses concrètes qu'on a retrouvées. Comme si en même temps l'acte terroriste avait écrit quelque chose. C'est comme une écriture de l'événement, tu vois ce que je veux dire ?

S.H.: Oui. Mais tout événement ne peut aller sans trace. D'autant que, si on se fait une représentation un peu synthétique de la chose, en une heure de temps, il y a bien eu, à une échelle macroscopique, la volatilisation quasi instantanée de deux tours gigantesques !

S.G.: C'est quand même assez symptomatique, le fait que ce soit aussi spectaculaire. Ça nous a marqué beaucoup plus que l'avion qui est tombé dans un champ en Pennsylvanie, qui était censé s'écraser sur le Capitole.

S.H.: Peut-être y a-t-il des raisons plus obscures que celle du spectacle, dans le sens où il y a, avec les Tours jumelles, la mise à bas de quelque chose d'érigé, qui a quelque chose à voir avec une sorte d'émasculation d’un certain logos occidental. D'où par suite l'aspect spectaculaire...

S.G.: C'est pour ça aussi — quand tu rappelais le propos de Derrida selon lequel Auschwitz est devenu un terme métonymique pour la Shoah — qu’il y a peut-être un rapprochement à faire. L'effondrement des tours est devenu une espèce de métonymie de l'événement lui-même, alors que c'aurait pu être le Pentagone. Celui-ci n'est quand même pas un symbole négligeable... Sans parler de la force stratégique. Si les terroristes avaient réussi à détruire le Pentagone, les États-Unis auraient été beaucoup plus paralysés, surtout pour répondre à l’attaque. Bon, évidemment, les forces réactives des Etats-Unis ne sont pas concentrées uniquement au Pentagone. Je pense aussi qu’ils auraient pu se concentrer davantage sur l’avion qui s’est écrasé en Pennsylvanie. Pourquoi ? Je fais référence ici au thème de la glorification des héros. Il y a quand même des héros qui se sont sacrifiés, en attaquant les pirates de l’air, empêchant du coup que les terroristes atteignent leur cible. C’aurait été une histoire typiquement américaine. Le problème, c’est qu’elle finit mal. Mais tout de même...

S.H.: Tu as parlé précédemment de « poètes conceptuels », de poésie conceptuelle, peux-tu essayer — soit au travers de cette œuvre, soit d’autres peut-être afférentes — de donner un point d’entrée sur cette notion, ou cette chose, dite poésie conceptuelle...

S.G.: Je parle maintenant plus volontiers d’écriture conceptuelle. C’est un terme plus général, plus générique. Il s’agit d’un mouvement né aux États-Unis, au début des années 2000 et dont les principaux représentants sont Kenneth Goldsmith, Craig Dworkin, Christian Bök, Robert Fitterman, Vanessa Place, Darren Wershler et quelques autres — Ce sont des amis très chers : ce n’est pas un hasard si j’ai demandé à Vanessa Place d’écrire le texte d’introduction.

Ces auteurs, au nombre desquels je me retrouve moi aussi, donnent la priorité à l’intention ou au concept, au détriment du texte lui-même. Ils cherchent ainsi à produire une écriture autoréflexive, qui peut notamment se lire comme une réponse au choc épistémologique qu’a entraîné l’expansion d’Internet. Pour parvenir à cette écriture « grosse de pensées », ils s’appuient d’ailleurs sur un grand nombre de stratégies (comme l’appropriation, la contrainte, la série, la liste ou la performance) et de matériaux (comme des émissions de radio, les exposés des faits de crimes sexuels, un livre de grammaire, le menu d’un restaurant, etc.).

Dans le cadre de mes propre recherches théoriques, j’en suis à comparer l’art conceptuel des années 1960-1970 — l’art conceptuel « canonique » — et cette écriture conceptuelle que je viens d’évoquer. Je cherche à déterminer en quoi il s’agit d’un mouvement bien distinct, comme plusieurs personnes le soutiennent... En quoi l’écriture dite « conceptuelle » est-elle conceptuelle ? Est-ce que, par exemple, le concept prime toujours, ou n’est-ce pas, parfois, plutôt l’objet-livre qui se voit mis à l’avant-plan ? Et puis évidemment, il y a aussi toute la question adjacente de la matérialisation vs. la dématérialisation. Comme je le disais plus haut, ce mouvement est né notamment en réaction à Internet. Selon Kenneth Goldsmith, les poètes ou les écrivains, de nos jours, ne peuvent plus écrire comme avant, face à cet incroyable amoncellement d’écriture(s), et il ne sert peut-être plus à rien de vouloir écrire à nouveau — si ce n’est pour répéter ou s’approprier, ajouter du texte au texte.

S.H.: Y a-t-il donc, dans l’écriture conceptuelle, un aveu d’impuissance ?

S.G.: Oui, et d’échec. Je pense que l’écriture conceptuelle est d’abord et avant tout intéressée par cette impossibilité ou cette faillite du langage. Quant à moi, j’en ai parlé en particulier comme d’une écriture du désastre. Comment dire ces événements-là, ces catastrophes ? Comment dire, en étant incapable d’écrire, ces désastres — sinon en essayant de faire le constat de la masse incroyable de texte(s) que ces événements engendrent ? Et c’est précisément ce que j’ai voulu faire à travers 11.

S.H.: À part ces tentatives d’écriture conceptuelle, basée en partie, ou peut-être essentiellement, sur cette conscience de l’échec, de l’impossibilité ou de l’impuissance, quelles œuvres traditionnelles non conceptuelles placerais-tu dans la même tentative ? Quelle serait ici la filiation ?

S.G.: S’il y avait une filiation à établir, je crois qu’il faudrait penser à Gertrude Stein avec The Making of Americans, ou encore Ezra Pound, avec les Cantos, T.S. Eliot, avec The Waste Land. On pourrait en venir même à des gens comme Andy Warhol, avec son Journal. Il y a là une sorte de filiation qui peut tranquillement s’établir d’un point de vue littéraire, tandis que du point de vue artistique...

S.H.: Tout à l’heure tu as cité, sans le signaler comme tel, l’ouvrage de Maurice Blanchot, L’écriture du désastre... Tu opères donc une filiation entre la tentative presque désespérée d’auteurs comme ceux-là et...

S.G.: Oui, surtout Blanchot, en fait. Parce que c’est une pensée du fragment, du texte comme explosion. Ça me semble tout à fait fascinant. Il y a Beckett aussi, évidemment. J’aime bien cette idée de Beckett, de vouloir faire une tache sur le silence... Il compare aussi son travail à celui d’un escargot qui laisse un filet de bave derrière lui. Il y a quelque chose de ça. En même temps, Beckett était encore plus « incarné », plus « présent » dans son travail, que je ne le suis.

S.H.: Quoi qu’il en soit, tous les auteurs que tu viens d’évoquer, tu les relies à une pensée ou à une question du fragment ?

S.G.: Oui et non... Jusqu’à un certain point, le fragment, c’est déjà un peu vieillot...

S.H.: Anachronique, veux-tu dire ? Dépassé ?

S.G.: « Dépassé », je trouve ça un peu méchant. Mais... oui... il y a une pensée du fragment qui subsiste, parce qu’il y a cette idée qui a été analysée par Benjamin, notamment... c’est pour ça que je te parlais d’allégorie — cette idée de tous ces fragments qui s’assemblent en une image, qui se gèle, c’est ce qu’il appelle une allégorie. Il dit que l’allégorie par excellence, c’est le crâne, parce qu’il renferme ou résume à la fois l’histoire personnelle et l’histoire universelle. Vanessa Place dit que l’on peut en dire autant d’un iPod...

S.H.: Lorsque tu parles de ces fragments qui se gèlent en une image — l’image dialectique benjaminienne — tu désignes l’ensemble des fragments qui sont des commentaires ?

S.G.: Oui... Commentaires qui ont d’ailleurs disparu depuis le début de mon projet : ils ne sont plus sur YouTube... Je trouve cette opération-là assez intéressante : celle de geler, de copier/coller. C’est une opération qui revient à fixer tous ces fragments sur papier (et même en pdf !). Anne Bénichou me faisait remarquer que j’avais transféré, que j’avais réarchivé, ou re-domicilié, pour reprendre le mot de Derrida, quelque chose qui appartient au Web 2.0, en le remettant sur une base de données, celle de Ubuweb, qui est se rattache au Web 1.0 et qui remonte au tout débût du Web.

S.H.: Comme tu as parlé de fragments qui se gèlent en une image, et peut-être en une figure, je trouve également intéressant de remarquer que — en spéculant quelque peu — le texte accumulé, pris dans une espèce de flux quantitatif, se voit comme vidé, peut-être, d’un travail sur le sens et d’une portée téléologique déterminée. Auquel cas, est-ce qu’en même temps, cela ne lui confère pas une autre voie, une autre détermination — celle justement d’être assemblé en figure ? Pour formuler ma question autrement, quelle serait la différence, dans l’espace d’exposition que tu as investi, entre le fait de prendre tous ces fragments imprimés et les jeter au sol en vrac — sans les rassembler — et le fait de les avoir justement réunis en quelque chose qui forme dans l’espace une sculpture ou une installation rejoignant ou reprenant l’icône, le pictogramme, le signe dont nous parlions tout à l’heure ? Donc, qu’est-ce qui fait que les fragments accumulés, uniformisés, livrés à leur espèce de prolifération, nourrissent un espoir ou un sens éventuels ? Quels espoir ou sens gagnent-ils à se retrouver réunis ainsi en une figure ?

S.G.: En fait, ce qui m’intéressait dans cette installation, c’était notamment de réfléchir à la question du monument. Et je me disais qu’une contradiction du monument au sens traditionnel – en marbre, en granit, en acier – vient justement du fait qu’il tend à pérenniser un événement au travers de matériaux solides. Et ça me semblait un peu étrange, pour quelque chose qui a disparu, justement. Il s’agit donc, dans mon travail, d’un rapport au monument sous cet angle matériel. Je voulais qu’il passe par sa fragilité et par son ambiguïté. D’abord parce que ce n’est pas un événement univoque : nous pouvons avoir une foule de points de vue à son sujet ; c’est ce que montre mon texte, entre autres aspects. Je voulais que mon installation soit très fragile. J’avais fait une espèce de totalité — je ne sais comment dire autrement — en rassemblant tous ces textes-là, et là je les re-fragmentais, puisque j’invitais les gens à prendre ces feuilles, à repartir avec, à se les ré-approprier en quelque sorte...

S.H.: Donc tu reviens sur cette idée de possibilité donnée au lecteur potentiel, à tout le moins au spectateur de l’exposition, de se ré-approprier les fragments analogiques, imprimés, de cette chose-là.

S.G.: Oui. Et c’aurait été très différent si les feuillets avaient été reliés — si l’on suppose quelque chose de l’ordre d’un très gros livre de 3000 pages, reliées, une espèce de dictionnaire. Même si les gens auraient pu partir avec, il y aurait eu une somme, plutôt que des fragments... Ou si les feuilles avaient été dispersées au sol ou mises sur un mur...

S.H.: La question de la reliure devient ici aussi extrêmement intéressante, sous cet aspect-là. Parce que la reliure qui se voudrait là éventuellement impossible, d’un point de vue matériel — puisque l’ouvrage mesure 1 mètre d’épaisseur…

S.G.: Tu vois, même comme ça... Une seule copie fait à peu près cette hauteur-là....

S.H.: Oui, admettons… Mais même 50 centimètres, nous ne pouvons pas le relier. Toujours est-il qu’il y a quand même une impossibilité de relier matériellement. Mais il y a aussi un refus délibéré — tu le présentes bien sous cet angle — de relier conceptuellement ces fragments. Alors, je reviens à ma question ou à ma spéculation, qu’est-ce qui les relie, s’ils ne sont reliés ni matériellement ni conceptuellement, s’ils sont reliés seulement, pour ainsi dire, par la figure qu’ils forment ?

S.G.: Et bien, ils sont reliés ne serait-ce qu’en raison de la présentation spatiale. Et aussi parce qu’ils sont numérotés : les pages sont numérotées. Donc on est quand même face à une sorte de livre. Mais un livre non relié, aux feuillets empilés, qui est appelé à disparaître.

S.H.: Je vois que tu mets beaucoup l’accent — et c’est une chose que je découvre ici, plus que quand j’ai lu certaines choses sur ton travail, ou que lorsque tu en as parlé un peu à l’ouverture de l’exposition — l’accent, donc, sur cette re-dissolution du bloc, en fait du bloc-livre.

S.G.: Oui, ça me semble essentiel. Et si j’étais amené à re-présenter ce travail-là, j’aimerais bien présenter les deux piles de pages dans leur état actuel, c’est-à-dire avec quelque chose comme 250 pages en moins — jusqu’à ce qu’elles finissent par disparaître. Sans les faire ré-imprimer.

S.H.: Une peau de chagrin, en quelque sorte.

S.G.: Oui. Une œuvre éphémère. Mais tu vois, si j’avais un lien à faire, ce serait aussi, si je puis me permettre, avec les deux puzzles qui faisaient aussi partie de l’exposition. Je disais tantôt que c’est un événement unique, mais en même temps je pense qu’il y a un écho très troublant, que j’ai voulu mettre en évidence au travers des deux casse-têtes des Bouddhas de Bamiyan. Ce que j’ai voulu faire, justement, c’est apporter aussi cette réflexion sur cette société iconoclaste qui attaque une civilisation par ses images, à travers ses symboles — et qui, dans le cas des Bouddhas, a fait cela quand même en mars 2001, donc très peu de temps avant les attaques du 11 septembre. Très peu de gens s’en sont alors inquiété. Bon, ils en ont parlé un peu, à la télévision, dans les journaux. L’UNESCO a fini par déclarer le site patrimoine universel, après que les bouddha ont été détruits... ce qui est assez paradoxal — d’autant plus qu’il n’en reste absolument rien. Désormais, il n’y a plus que les cavités, qui doivent maintenant être solidifiées parce que la montagne menace de s’écrouler.

Steve Giasson. Buddha of Bamiyan I (Bouddha de Bamiyan I).

Casse-tête de 1008 morceaux représentant l’une des statues du Bouddha en pieds (env. Ve siècle après J-C) qui se trouvaient dans le district de Bâmiyân (centre-est de l'Afghanistan) et que les talibans ont détruites en mars 2001, au moyen d'explosifs et de tirs d'artillerie, puisque toute représentation humaine est interdite par la doctrine du wahhabisme. Le casse-tête est disposé, défait, à même le sol. Les visiteurs sont invités à l’assembler ou à le défaire à nouveau, s’il est complété. Dimensions variables. 2012. Exposition « 11 », 7 septembre-6 octobre 2012, Centre des arts actuels Skol, Montréal.

S.H.: Ton exposition produit par là-même, si je puis dire en creux, une correspondance intéressante, topologique et architecturale, entre Grand Zero et les cavités de Bamiyan : le reste, l’évidance, en quelque sorte, l’emplacement laissé vide par d’une part les Bouddhas et d’autre part par les Tours.

S.G.: Tout à fait. Et là aussi, j’ai invité les spectateurs à essayer de refaire les casse-tête, dont l’image est en noir et blanc, parce que je voulais qu’ils ressentent à travers leurs corps, cette impossibilité de reconstruire ce qui a été défait, mais qu’en même temps les gens soient tentés d’y parvenir... Évidemment, il y a des gens qui sont fanatiques des puzzles et je me suis dit peut-être qu’il y a des gens qui vont y parvenir, et d’ailleurs ils ont fini par en faire des bouts, ils étaient bien meilleurs que moi…

S.H.: Oui, mais des « bouts » qui sont restés en même temps eux-mêmes fragmentaires...

S.G.: Absolument. Et j’aurais vraiment été très heureux qu’ils y arrivent entièrement, puis qu’ils défassent ensuite l’image. Mais des gens l’ont fait, il y a des gens qui faisaient des bouts, et leurs amis les défaisaient. C’était vraiment une appropriation ludique du geste des Talibans.

S.H.: Là encore, je vois une mise en tension entre les fragments du casse-tête, comme les feuillets imprimées des deux piles de II [Eleven], et ce qui, finalement, les rassemble. Soit en amont, soit en aval : je veux dire soit antérieurement, soit postérieurement. Ce qui les ressemble, c’est, encore une fois, peut-être, la question de la figure : les morceaux de chaque casse-tête se rassemble en effet en une double figure : la surface géométrique servant de support à une image, et cette image même, imprimée sur la surface, des Bouddhas. Parce qu’enfin — c’est là une chose autour de laquelle je tourne, face à ton travail en particulier et face à d’autres œuvres — ces fragments accumulés, feuillets ou fragments d’image des casse-tête, il me semble qu’ils ne peuvent échapper à la tension vers la figure, à la tentation de la figure, à sa nécessité peut-être. Si je reviens à ce point, c’est pour éventuellement suggérer que la « reliure » de Eleven, n’est-ce finalement le signe pictographique lui-même — de même que la « reliure » des fragments du casse-tête réside dans l’image des Bouddhas ?

On ne peut, il me semble, jouer impunément, en un sens, avec ce pictogramme, cette émoticône, prise comme titre de toute l’exposition. On sent bien qu’il joue le rôle non seulement de titre, mais de reliure précisément matérielle et conceptuelle — en un mot : idéo-graphique. Ceci m’entraînant vers la question de savoir si, à ce titre, tout titre ne relie pas — et ne relie pas l’œuvre, toute œuvre, à l’instant même où l’ancienne reliure n’est plus matériellement ou conceptuellement possible ? Mais laissons…

S.G.: Il relie toutes les œuvres en fait, c’est ça qui est particulier. Je voulais que dans cette exposition-là, les pièces se répondent, et qu’elles jettent une espèce de regard a posteriori sur cet événement...

Tu vois, Ezra Pound est l’une de mes influences en tant que créateur (même si c’était un type un peu infréquentable, à cause de ses allégeances fascistes...) Pour lui, le poème épique devait inclure l’histoire. Et c’est en ce sens qu’on peut interpréter la myriade de fragments qu’il a utilisée pour tisser la trame de son poème.

S.H.: On revient même ici à un travail dantesque.

S.G.: Tout à fait. Et moi, je me retrouve à faire quelque chose de cet ordre-là. C’est-à-dire que pour moi, ce n’est pas une seule installation : ce sont des pièces, mais qui, par leur jeu d’échos, vont nécessairement se répondre.

S.H.: Cela induit-il que tu accordes, ou pas, le statut d’œuvre à l’exposition elle-même ? Il y a un rapport assez étrange, quand même, entre les pièces individuelles et la scénographie, la constellation des différentes pièces.

S.G.: Non, non. Je les vois moi comme des œuvres distinctes, comme une proposition, si l’on veut.

S.H.: Ou sinon, est-ce que toutes les différentes œuvres ne sont pas finalement, pour toi, différentes occurrences, peut-être, d’un même principe ?

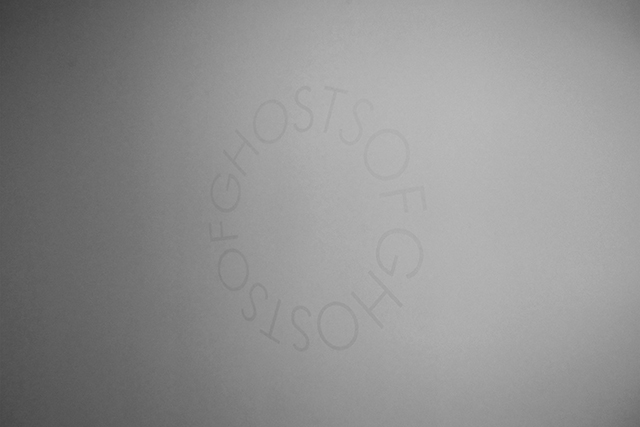

S.G.: Oui, oui. On peut peut-être en parler un peu plus. Je vais te donner un exemple que j’aime bien. Dans la pièce GHOSTSOFGHOSTSOF, cette espèce de grand cercle formé par une phrase, au mur...

S.H.: ... presqu’invisible...

Steve Giasson. GHOSTSOFGHOSTSOF.

La phrase « GHOSTSOFGHOSTSOF » disposée en cercle de 101.60 cm de diamètre en lettres de vinyle blanc sur un mur blanc. 2012. Exposition « 11 », 7 septembre-6 octobre 2012, Centre des arts actuels Skol, Montréal.

S.G.: ...tout à fait. Cette œuvre est inspirée d’une citation de Sherrie Levine, qu’on connaît notamment pour ses re-photographies de Walker Evans. Elle a déjà désigné ses propres appropriations comme des « fantômes de fantômes ». Je crois qu’elle évoquait ainsi ce qui demeure mort dans les œuvres qu’elle s’approprie (ou reproduit), ce qu’elle ne peut ramener à la vie. Mais elle parlait également de ses propres réactivations, qui sont parfois des répliques presque parfaites, des doubles qui n’en sont pas tout à fait et qui demeurent comme hantés par leurs prédécesseurs ou qui les hantent à leur tour.

Quant à moi, c’était une façon de parler d’abord de mes travaux — GHOSTSOFGHOSTSOF est en ce sens un œuvre autoréflexive — mais c’est aussi une façon de parler de... Enwezor a dit que le 11 septembre avait créé une nouvelle « icônomie » (iconomy). Et je crois que cette nouvelle icônomie consiste en la création de fantômes.

Mais je tenais à quelque chose de concret dans tout ça. Que ce soit une œuvre d’abord discrète : un monument discret, voilà. Quelque chose qui soit un peu comme ces fantômes. Je veux dire, maintenant, surtout quand on va à New-York, ou aux États-Unis, ce n’est quand même pas évident de ne pas être hanté. Ne serait-ce que lorsque tu traverses les frontières, tu te rends compte que des choses ont changés. En tant que Français, par exemple, tu peux d’autant plus t’en rendre compte : ils vont demander à prendre tes empreintes digitales. Tout ça parce que les Français sont de vilains garçons et de vilaines filles qui n’ont pas voulu aller en Irak — alors que nous les Canadiens, nous les avons appuyés, on est allé en Afghanistan, on est un peu plus amis. Mais quand même, il y a là de vrais changements qui se sont produits, et qui continuent de hanter les gens. Je vais te donner un autre exemple concret. Il y a une publicité à Time Square d’une série télévisée, je pense, qui s’appelle Mad Men, ou quelque chose du genre... enfin, on voit quelqu'un qui tombe... Une publicité. Il y a comme une silhouette, qui tombe. Et ça a soulevé l’indignation de beaucoup de New-Yorkais, parce que ça leur rappelait les corps qui tombent des tours jumelles . Mais tu vois, c’était l’année passée, ça. Ça veut dire que, ces photos, et au-delà des photographies, les corps qui tombent, les hantent encore. Les fantômes sont bien vivants.

Pour revenir aux pièces de l’exposition, il y a également le parfum, la quatrième œuvre de l’exposition, Love from New York. C’est une œuvre un peu pince-sans-rire, un peu cruelle aussi jusqu’à un certain point. Pas cruelle, mais enfin, triste. C’est un parfum de DKNY, de Donna Karan, qui est une marque, quand même, très patriotique, puisqu’elle a tenu à joindre le nom de « New York » à son propre nom : c’est Donna Karan New York, qui donc produit un parfum qui s’appelle Love from New York, et non pas... Ce n’est pas l’amour de New York, c’est New York qui t’aime. C’est l’amour qui vient de New York. C’est quand même assez fascinant, d’en faire un produit commercial, qui sent la rose... Et je tenais à ce qu’il soit un peu immatériel. C’est un clin d’œil, évidemment, aux œuvres conceptuelles canoniques.

S.H.: Le parfum serait éminemment conceptuel ou le concept éminemment gazeux, aérien.

S.G.: C’est un peu comme le Air-Conditioning Show de Art & Language ou ce genre de proposition...

S.H.: Ou encore l’ampoule d’Air de Paris de Duchamp.

S.G.: Tout à fait. J’ai pensé aussi, forcément, à son Eau de voilette de Rrose Sélavy. Il y a un clin d’œil là aussi, mais en même temps c’est une œuvre presque pop. Il y a quelque chose du pop art. Mon amoureux a inventé un terme qui dit : c’est du Con’ pop ! Ça vient de la marque de céréale qui s’appelle Corn pop. Voilà. C’est con’ — pour conceptual — pop. J’aime bien cette appellation. Mais en fait, c’était aussi un clin d’œil, un peu triste, à cette pratique antique qui voulait que, pour les morts, on versait souvent du parfum sur les tombes, ou lors de l’embaumement, mais parfois aussi on en versait sur le sol.

Steve Giasson. Black Boxes (Boîtes Noires).

Cinquante-quatre boîtiers noirs de DVD empilés les uns sur les autres, contenant cinquante-quatre films piratés, gravés sur DVD, dans lesquels la ville de New York est partiellement ou complètement détruite et/ou ses habitants menacés.

Et puis il y a encore deux œuvres dans l’exposition. Black Boxes est comme une espèce d’écho négatif au II, aux deux tours de papier. C’est une tour de boîtiers DVD, avec la liste de presque tous les films — liste quasiment exhaustive, car il manque quelques films pour la télévision, ou les documentaires, que je n’ai pas voulu inclure car j’ai tenu à ce que ce soit des films de fiction — de presque tous les films, donc, dans lesquels New York est partiellement ou complètement détruite. L’œuvre est là pour questionner ce désir de détruire New York, qui est quand même un peu étrange, et qui commence dès 1933.

S.H.: Tu veux dire du désir, dans la psyché collective américaine, plus précisément dans la figure cinématographique hollywoodienne, d’auto-détruire New York.

S.G.: Oui, oui. J’ai lu un article du New York Times, qui disait que c’est uniquement parce que c’est plus spectaculaire, parce que c’est une très grande ville. Évidemment, leur conclusion passait sous silence ce désir masochiste... Enfin, je ne sais pas d’où ça vient, mais c’est quand même assez fascinant.

S.H.: Bon. Il y a quand même peut-être là une dialectique qui n’est pas nouvelle, sur le fait de se trouver toujours un ennemi, une altérité, interne ou externe, vis-à-vis de laquelle se (re)construire héroïquement et éternellement.

S.G.: Oui. On dit aussi : c’est l’opposition Hollywood / New York, la côte Ouest et la côte Est. Je trouve ça simpliste. Je pense que c’est beaucoup plus symptomatique... Va savoir de quoi ! Est-ce que c’est une culpabilité ? Cette espèce de culpabilité chrétienne par rapport au profit ? Il y a quelque chose d’assez particulier, là.

S.H.: Pour ma part, je comprends que le risque de la mise à bas, ou le fait que cette destruction puisse exister, légitime l’acte héroïque — et pas simplement l’acte héroïque d’ailleurs, mais peut-être légitime aussi toute la pratique pro-militariste américaine, de sa propre industrie, de sa propre économie, de sa propre constitution sociale. C’est de cela dont je parlais, sous la volonté de se chercher constamment un ennemi potentiel, potentiellement destructeur du chef, de la tête économique et politique d’une telle nation.

S.G.: Oui, mais tu vois, les premières fois, dans les premiers films, dans Deluge, par exemple, c’est vraiment un déluge qui déferle et détruit New York.

S.H.: Comme tu le disais, il y a aussi peut-être cette culpabilisation, cette espèce d’auto-flagellation. Peut-être que les États-Unis considèrent qu’il y a quand même une sorte d’énormité à avoir une ville comme ça — ou à avoir inauguré la première mégalopole. Pour qui la découvre pour la première fois, une ville comme New-York semble avoir été jetée des mains-mêmes de l’Olympe, comme si les mains de quelque Zeus moderne avait planté cette forêt de béton, d’acier et de verre, géométrique et chaotique à la fois. Cela étant, New York a été rattrapée depuis par nombre d’autres villes asiatiques ou sud-américaines, d’un point de vue de l’exubérance et du chaos urbain — sous l’angle de ce que l’architecte Rem Koolhaas appelle une « culture de la congestion » .

S.G.: Mais tu vois, l’analogie cesse au point de vue, justement, de ces images de destruction. Il n’y a pas de ville qui ait été aussi souvent détruite.

S.H.: New York a quand même été la première ville de ce type-là. Elle est elle-même l’icône exemplaire — un peu comme l’alpha et l’omega. C’est là qu’intervient la pertinence du « manifeste rétroactif » de Koolhaas, dans son ouvrage New York Delire. Il part du principe qu’il n’y a pas eu, à proprement parler, de manifeste architectural ayant produit, ou pré-dessiné New York — en tout cas pas de manifeste manifeste, mais cependant, véritablement une conception, restée informulée, non manifeste donc, du programme au sens architectural ayant donné forme à l’espace et à la forme de cette ville. C’est ce programme informulé dont il tente lui, rétroactivement, d’énoncer la formule... Mais revenons à ton œuvre, la pile des DVD.

S.G.: Oui. Je l’ai appelée Black Boxes. Le lien est évident avec les boîtes noires des avions, ces images ou données de destruction enregistrées. Si tu compares, de 1933 à 2001, il y a une telle hauteur de films. Il y a même un peu moins de la moitié. Tous les autres ont été faits après 2001. Et ça, c’est de 2001 à 2012, films dans lesquels New York est détruite. C’est quand même fascinant, non ? Et ce fait se matérialise dans la pile que je montre. Il n’y a même pas la moitié de ces films de destruction en plus de 70 ans, et tous les autres sont faits après.

S.H.: Tu veux dire que quelque part l’événement de destruction réel, historique, déchaîne lui-même cette production cinématographique ?

S.G.: Absolument. On rejoue constamment cette destruction de New York, et sous des formes diverses. Est-ce là une façon de faire mousser une espèce de sentiment de crainte chez le spectateur, en faisant par exemple un film comme New York City Tornado Terror, avec une tornade qui arrive et qui détruit New York ? Pourtant, Mondzain rappelle que l’image a été mise au banc des accusés à partir du 11 septembre. Il y a eu une consigne de Washington demandant que l’on fasse moins de films catastrophes dans l’immédiat — parce que beaucoup de médias laissent entendre que c’était la faute d’Hollywood finalement, que c’était eux qui avaient inspiré les attaques. Là-dessous, il y a l’idée ou la thèse que ce sont les films catastrophes, ou des romans, qui auraient inspiré Oussama Ben Laden !

Pour évoquer maintenant les deux dernières œuvres de l’exposition, l’une d’abord indiquait simplement la latitude et la longitude du lieu de la salle, du Centre Skol : c’est une œuvre un peu plus autoréflexive, qui consistait à rappeler aux gens qu’ils sont dans un lieu réel, et qu’on parle d’autres lieux réels, où les attaques se sont produites. Car évidemment, il y a un processus d’abstraction qui s’est fait. C’est un peu comme si mon travail avait transformé le « 11 septembre » en abstraction, et ce n’était pas mon intention. On pourrait avoir l’impression que c’est une exposition dans laquelle il y avait beaucoup de détachement, peu d’émotion. Comme si, justement, j’avais réduit le 11 septembre à une émoticône, à des purs symboles, et que derrière cela l’émotion demeurait absente. Or je voulais qu’on se rappelle que nous sommes dans un lieu réel, et donc vulnérable, que ce ne sont pas seulement des lieux connus, où il y a eu des attaques, où beaucoup de choses peuvent arriver.

C’est aussi un regard sur ce lieu à part de la galerie. Parce que la galerie, c’est toujours, comme tu sais, un lieu non-lieu, un endroit qui doit se faire oublier. Et c’est une chose curieuse d’être dans un non-lieu pour réfléchir à des événements qui se sont produits dans des lieux réels.

Tandis que la dernière œuvre — la petite carte que j’ai découpée, où j’ai simplement découpé les deux tours dans l’image imprimée sur la petite carte — j’ai en fait beaucoup hésité à la mettre. Et finalement beaucoup de gens m’ont dit que c’était leur pièce préférée, peut-être parce qu’elle est plus accessible, plus facile à saisir, je ne sais pas. Tu sais, quand je te disais tantôt à propos du poème de Gottlieb « être les deux pieds dans la poussière », là, il y a quelque chose de ça : j’essaie de m’approcher un peu plus près de l’événement.

Steve Giasson. Blank Card (Nothing To See Nothing To Hide) (Carte sans texte (Rien à voir Rien à cacher)).

Une carte de vœux de 5"x 7" sur laquelle est imprimée une photographie en noir et blanc des tours jumelles du WTC découpée et posée sur un socle blanc avec les retailles.

S.H.: C’est un travail sur le vide, mais laissé — ou plutôt pris — dans une image, dans l’image d’une image.

S.G.: Tout à fait. C’est pour cela que je la nomme Carte sans texte (Rien à voir Rien à cacher). C’est une référence à Alighiero e Boetti qui a fait une œuvre qui s’appelait Nothing to See, Nothing to Hide. En exposant celle-ci, il avait abandonné l’Arte Povera, en installant simplement une espèce de cadre avec des vitres, à travers desquelles on pouvait voir les murs de l’institution, du musée. J’aimais bien l’idée de faire une carte comme ça, où je découpe moi aussi. On peut voir au travers, mais je reviens à un matériel très pauvre, qui ne vaut presque rien.

S.H.: D’où la photographie provenait-elle ?

S.G.: C’est une carte que j’ai achetée à New York, je ne sais plus quand, dont la photo a été prise dans les années 90.

S.H.: La question que je me pose, c’est pourquoi tu n’aurais pas pris une image du film, le film qui était commenté sur YouTube... Quoi qu’il en soit, cette carte est une chose prise à New York, ramenée de New York.

S.G.: Oui. J’aimais bien que ça soit une sorte de ready-made, que ce soit une chose dont je peux m’emparer, qui tient toute seule. Et relativement aux images, il y a une chose que j’ai oublié de préciser sur Black Boxes. C’est la même chose, la même question : est-ce que je présente les films en question ? Surtout, je tenais notamment à ce que ce soit des films piratés, des films que j’ai downloadé, un après l’autre. J’ai 60 Go de films. Bon, évidemment, il y a cette idée de piratage en lien avec les pirates de l’air, de détournement. C’est peut-être un des actes les plus politiques de l’exposition.. Mais j’ai décidé de ne pas les montrer, en me disant justement : ça va interpeller l’imaginaire, ou le souvenir des spectateurs. Il s’agissait alors d’inciter à aller les rechercher.

S.H.: Il y a quelque chose que je trouve frappant, maintenant, quand on revoit des films des années 80 ou 90, qui se passent à New York, pas forcément des films catastrophes, d’ailleurs, dans lesquels on revoit New York avec les deux tours. Il y a là quelque chose qui fait rétroactivement référence à l’avenir, depuis le passé.

S.G.: C’est le parti pris qu’a adopté la commissaire d’une exposition à propos du 11 septembre qui a eu lieu en 2011, au MoMa. La plupart des œuvres qui étaient présentées étaient des œuvres qui avaient été faites avant la catastrophe... J’aimerais bien, par exemple, présenter ma version — ma version, c’est une façon de parler — du Chevalier noir [The Dark Knight Rises]. J’ai trouvé une version hollandaise filmée en caméra portée dans un cinéma : l’image est nulle, on entend mal, t’as seulement les sous-titres en néerlandais. C’est formidable.

S.H.: Au regard de l’ensemble des œuvres de cette exposition, mon intérêt se porte essentiellement, tu l’auras remarqué, sur la manière dont les différentes œuvres, chacune à leur façon, tentent de rassembler ou de relier cette dispersion ou prolifération — prolifération aussi au niveau des films : selon le même aspect quantitatif qu’ils dénotent eux aussi. Quand tu vois une telle liste de film, rassemblés thématiquement, ou même allégoriquement, tu peux de demander combien de temps cela prendrait pour tous les voir.

S.G.: Une dernière chose que je voulais dire et qui me semble peut-être importante. Dans le texte que j’ai écrit pour présenter l’exposition, je disais que c’était là un regard que je posais avec modestie. Tu sais, il y a une phrase de Baudrillard, qui m’a beaucoup frappé : « Avec cet événement-là, il est trop tard pour l’art », dans le sens où l’on ne peut pas se l’approprier pour en faire de l’art. Je pense qu’il y voit une espèce d’indécence, et en plus il réagit à ce qu’avait dit Stockhausen — et d’ailleurs Damien Hirst a dit ça aussi — à savoir que c’était une œuvre extraordinaire : le 11 septembre serait une sorte de chef-d’œuvre, etc. Baudrillard répond donc à cela en disant que c’est trop tard pour l’art. Et ça m’a fait beaucoup réfléchir évidemment quand j’ai voulu faire une exposition portant sur ce sujet. C’est pour ça que quand je te parlais de regards posés, c’est quelque chose comme ça. Ce sont quelques regards que je pose, que je propose, à travers les pièces. Rien ne peut sembler ici définitif. Et c’est drôle, parce que les gens m’ont beaucoup demandé pourquoi je parlais de ça, pourquoi je parlais du 11 septembre, si j’avais une obsession par rapport à cet événement-là. Je pense que j’y vois quelque chose de fondateur, probablement même par rapport à ma propre personne, une conscientisation qui se produit là, mais aussi par rapport à notre civilisation. Il y a quelque chose qui s’est produit, une rupture, j’en suis convaincu, qui va profondément nous marquer. C’est aussi parce que je crois que ça a changé notre rapport aux images, et comme artiste, il faut en prendre conscience. On ne peut pas, je pense, continuer à faire des images, à prendre des photographies, de la même façon qu’avant. J’ai toujours en tête cette histoire que raconte Benjamin sur l’Ange de l’histoire. Il parle de l’Angelus Novus, le tableau de Paul Klee . Cet ange, tout en étant poussé vers l’avenir, demeure tourné vers l’histoire passée et ne voit que cet amoncellement de ruines qu’est le passé, cette grande catastrophe infinie qu’est l’histoire. N’y a-t-il pas quelque chose de semblable, quand on veut faire un travail tout simplement rétrospectif ? Est-ce qu’on ne revient pas toujours vers une telle allégorie ?

(28 octobre 2012)

Entretien vidéo du Centre Skol

Bibliographie de référence

Derrida, Jacques (1995), Mal d’archives, Galilée.

Derrida, Jacques ; Habermas, Jürgen (2004), Le "concept" du 11 septembre : dialogues à New York, octobre-décembre 2001, Galilée.

Koolhaas, Rem (2002, pour la trad. fr.), New York Délire (trad. de Catherine Collet), Marseilles, Parenthèses.

Lucan, Jacques (1979), OMA – Rem Koolhaas : pour une culture de la congestion, Paris, Le Moniteur/Electa.

Mondzain, Marie-José (2002). L’image peut-elle tuer ?, Bayard.

Scholem, Gershom (1995), Benjamin et son ange (trad. de Philippe Ivernel), Rivages Poche.

![[Figura]](../../sites/lmp.uqam.ca/themes/custom/lmp/images/logo-figura/index.png)

![[ NT2]](../../sites/lmp.uqam.ca/themes/custom/lmp/images/logo-nt2/index.png)

![[ÉRIC LINT]](../../sites/lmp.uqam.ca/themes/custom/lmp/images/eric_lint_footer_lmp/index.jpg)